Depuis de nombreuses années, la population entend parler de l’impact de la pollution d’origine humaine et de son impact quotidien sur la nature. Bien que de nombreuses ONG, écologistes, médias et le public lui-même sensibilisent à ces impacts, beaucoup choisissent de les minimiser, les considérant comme un problème mineur, ou ignorent l’ampleur réelle du problème.

Parmi les différents types de problèmes, allant de la libération de gaz nocifs dans l’atmosphère au déversement d’eaux usées et d’eaux usées dans les océans, un « méchant » spécifique est de plus en plus mis en évidence dans ce processus qui pourrait progressivement détruire les océans une fois pour toutes : la pollution plastique.

Actuellement, environ 70 % de la surface de la planète Terre est occupée par les mers. Cependant, compte tenu de la quantité exorbitante de plastique rejetée dans les océans, il ne faudra pas longtemps avant que la vie marine ne disparaisse et que plusieurs espèces ne disparaissent.

La situation est devenue si catastrophique qu’en 1997, le navigateur et océanographe américain Charles Moore a découvert d’énormes quantités de plastique flottant en pleine mer dans une gigantesque zone du Pacifique Nord, entre Hawaï et la Californie, connue sous le nom de « Grande plaque de déchets du Pacifique ». Ces « îlots de plastique » sont constitués d’immenses concentrations de déchets dans l’océan, résultant du mouvement des courants qui transportent les déchets rejetés de manière inappropriée par l’homme vers ces points précis. On estime que cette plaque du Pacifique couvre à elle seule plus de 1,6 million de kilomètres carrés, soit plus que la superficie de l’État d’Amazonas.

Pour encourager la réflexion et sensibiliser à l’importance de repenser le comportement humain envers l’environnement, nous avons inclus des entretiens avec des personnes telles que le biologiste Victor Basílio et l’étudiante en biologie Rafaela Mojon . Découvrez-les ci-dessous et partagez-les !

On appelle souvent le vortex de déchets du Pacifique Sud une « île de plastique », mais il s’agit en réalité d’une vaste soupe de fragments invisibles mêlés à la mer. Comment décririez-vous le véritable impact visuel et écologique de cette pollution à quelqu’un qui ne l’a jamais vue ?

VICTOR BASÍLIO – On l’appelle « île » car c’est une concentration absurde de déchets, principalement du plastique, mais aussi divers autres matériaux flottants. Quand on parle d’une île, beaucoup imaginent quelque chose de relief, visible de loin. Mais ce n’est pas le cas : c’est quelque chose qui se trouve à la surface de l’eau, dans un miroir. De loin, en regardant l’horizon, on ne la voit pas. Ce n’est qu’en la regardant d’en haut qu’on en mesure la véritable dimension. Elle est si grande qu’elle est visible par satellite.

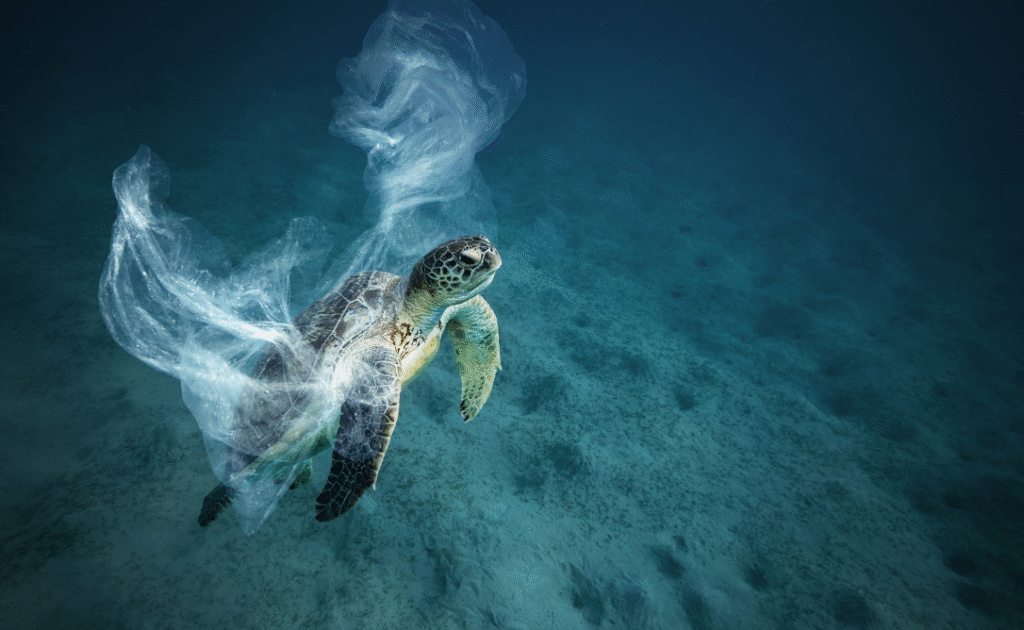

L’impact écologique est dévastateur. Certains déchets s’accumulent, mais ils se détachent aussi et continuent leur chemin jusqu’à la mer. Des animaux s’emmêlent dans des emballages, des sacs et des lignes. Des cas de poissons noyés à l’intérieur d’emballages ont été recensés – un phénomène surréaliste. De nombreux animaux ingèrent du plastique, pensant que c’est de la nourriture : baleines, cachalots et oiseaux marins comme les albatros. Ces derniers, par exemple, finissent par nourrir leurs petits avec des bouchons de bouteilles et des emballages, ce qui entraîne leur mort. De plus, les tortues peuvent s’emmêler dans des objets et se déformer, et les mammifères marins, comme les otaries, peuvent être mutilés par des déchets collés à leur corps. Sans parler de la pollution chimique : les emballages scellés contenant des produits fuient et contaminent l’eau. L’impact écologique des déchets marins est infini.

RAFAELA MOJON – Cette parcelle n’est pas une île solide, mais plutôt une sorte de « soupe » composée de milliers de minuscules morceaux de plastique. De loin, ils semblent presque invisibles, mais de près, on y trouve des bouchons de bouteilles, des lignes de pêche et des microplastiques. Ces derniers sont encore plus inquiétants, car ils se fixent aux algues et finissent par être ingérés par les animaux marins, transportant des substances toxiques dans la chaîne alimentaire. L’impact visuel est trompeur, mais l’impact écologique est profond, car cette « soupe » est intimement liée à la base de la vie marine.

On estime que 11 millions de tonnes de plastique sont déversées dans les océans chaque année, et ce chiffre ne cesse d’augmenter. À votre avis, pourquoi sommes-nous encore si lents à adopter des solutions efficaces pour endiguer ce flux constant de déchets ?

VICTOR BASÍLIO – Les humains créent d’abord des choses, et ce n’est qu’ensuite qu’ils considèrent leur impact. Et une fois cet impact découvert, agir coûte de l’argent. Et personne ne veut investir dans quelque chose qui ne génère pas de retour financier. Le recyclage, par exemple, nécessite un investissement important et génère peu de retour, souvent à l’équilibre. Dans un monde où l’argent a plus de poids, la plupart des gens se soucient peu de bien faire les choses.

Il existe des solutions technologiques – des machines qui collectent les déchets des rivières et des océans, des bactéries qui consomment le plastique, entre autres – mais faute de profits immédiats, elles ne bénéficient pas d’investissements. La pollution continue donc d’augmenter. La lenteur de la résolution du problème n’est pas due à un manque de technologie, mais plutôt à un manque d’intérêt économique.

RAFAELA MOJON – Nous sommes lents car le plastique est bon marché et pratique, et le coût de son élimination est « caché » dans la nature et les services publics. De plus, la consommation est stimulée par les réseaux sociaux, qui encouragent constamment l’achat de nouveaux produits, presque toujours emballés dans du plastique. Un autre problème est le manque d’information : beaucoup de gens ne savent pas comment réduire leur consommation de ce matériau ni comment s’en débarrasser correctement. Nous restons ainsi prisonniers d’un cycle de production, de consommation et d’élimination qui favorise la pollution.

L’un des plus grands défis pour éliminer ces déversements est le risque de nuire à la biodiversité, car le plastique se mélange au plancton et à d’autres organismes vitaux. Quelles mesures pourraient être prises pour nettoyer les océans et protéger ces écosystèmes fragiles ?

VICTOR BASÍLIO – Il faut éliminer les déchets partout : mer, forêts, plages, milieux urbains. Ce n’est bénéfique en aucun cas. L’impact sur la biodiversité est énorme. Si on les élimine, la nature sera toujours mieux à même de s’équilibrer et de se régénérer.

RAFAELA MOJON – Une façon de nettoyer les océans sans nuire aux animaux est de se concentrer sur les endroits où les déchets sont concentrés, comme les rivières, les ports et les zones marines les plus riches en plastique. Les barrières flottantes et les bateaux peuvent collecter des objets volumineux, comme des bouteilles, des filets et des bouées, mais il faut éviter les très petits filtres pour ne pas éliminer le plancton, nourriture des poissons. Une autre mesure essentielle est d’investir dans l’assainissement de base, car une grande quantité de plastique atteint la mer par les eaux usées et les rivières non traitées. Il est également essentiel de récupérer les filets de pêche perdus, de créer des zones protégées en mer et de surveiller étroitement la pollution afin de garantir un nettoyage efficace et sans danger pour la vie marine.

Les tortues, les oiseaux et les poissons ne sont que quelques exemples d’espèces qui confondent le plastique avec de la nourriture et finissent par mourir. Comment ce genre de tragédie silencieuse affecte-t-il l’équilibre de la vie marine et, par conséquent, notre propre sécurité alimentaire ?

VICTOR BASÍLIO – Le plastique provoque non seulement une pollution physique, mais aussi une pollution chimique. Il pénètre dans la chaîne alimentaire : un organisme l’ingère, un autre s’en nourrit, et la pollution se concentre. Lorsqu’il atteint les poissons au sommet de la chaîne alimentaire – puis nous, qui les consommons –, la concentration est extrêmement élevée. Cela augmente le risque de maladies comme le cancer.

Cet effet en cascade génère également des déséquilibres démographiques. Les prédateurs marins, comme les oiseaux, diminuent, ce qui entraîne une augmentation des populations de poissons qui seraient autrement consommées, et ainsi de suite. La nature aspire à l’équilibre, mais les déchets perturbent cette dynamique. Dans certains cas, les impacts atteignent des échelles mondiales. Il est encore difficile d’en mesurer l’ampleur, mais les effets sont déjà très graves.

RAFAELA MOJON – Lorsque les tortues, les oiseaux et les poissons confondent le plastique avec de la nourriture, ils finissent par mourir de faim, d’asphyxie ou d’empoisonnement. Cela n’affecte pas seulement les animaux : cela perturbe la chaîne alimentaire et nuit aux autres espèces qui en dépendent. Avec moins de poissons et une vie marine saine, la pêche devient plus difficile, ce qui peut affecter l’alimentation et les revenus des personnes qui dépendent de la mer. C’est un problème silencieux, mais qui a un impact direct sur la vie de chacun.

Plusieurs projets tentent de développer des solutions pour capter les déchets volumineux sans nuire à la biodiversité. Selon vous, dans quelle mesure ces technologies peuvent-elles contribuer à la solution ? Que reste-t-il à faire pour accroître l’impact positif de ces initiatives ?

VICTOR BASÍLIO – Quand on veut vraiment résoudre des problèmes, on le fait correctement. Les technologies de collecte automatique des déchets, par exemple, fonctionnent, mais elles présentent aussi de légers risques : bruit, vibrations, pollution visuelle et risque d’accidents avec les animaux. Pourtant, les avantages l’emportent sur les risques. Le problème réside dans le manque d’intérêt pour l’investissement, car il n’y a pas de retour financier. Certaines entreprises ne prennent que des mesures superficielles pour paraître respectueuses de l’environnement. Mais un véritable changement dépend des intérêts politiques et économiques.

RAFAELA MOJON – Les technologies de capture des débris marins sont très utiles, surtout pour les objets volumineux, mais elles ne résolvent pas tout, car les microplastiques restent très répandus. Pour que ces solutions aient un impact plus important, nous avons besoin de davantage d’investissements, d’opérations à plus grande échelle, ainsi que de sensibilisation et de prévention, afin de réduire d’emblée la quantité de plastique rejetée dans l’océan. La technologie seule ne suffit pas ; il faut agir à tous les niveaux.

On parle beaucoup de la collecte du plastique accumulé, mais les experts insistent : la clé est d’empêcher qu’il n’atteigne l’océan. Quels sont, selon vous, les changements les plus urgents que la société doit adopter – que ce soit au niveau des individus, des gouvernements ou des industries – pour véritablement inverser la tendance ?

VICTOR BASÍLIO – Il ne s’agit pas de choisir entre éliminer les déchets existants ou en empêcher l’arrivée. Il faut agir sur les deux fronts. Les industries doivent être responsables des emballages qu’elles mettent sur le marché. Les programmes d’incitation, comme le retour des emballages contre des réductions, devraient être la norme. Sinon, les entreprises continueront de produire sans se préoccuper de leur avenir.

Le gouvernement devrait imposer des réglementations plus strictes, comme l’obligation de fabriquer des emballages biodégradables ou de recourir à la logistique inverse. De lourdes amendes obligeraient les entreprises à changer. En attendant, la charge pèse sur la collecte sélective des déchets, incapable de gérer une quantité absurde de déchets. Les sacs et les pailles en plastique en sont de bons exemples : ils sont souvent remplacés par des options biodégradables, mais toujours emballés dans du plastique ordinaire. Autrement dit, toutes les étapes doivent être alignées.

RAFAELA MOJON – Le plus important est d’empêcher le plastique d’atteindre l’océan. Pour y parvenir, chacun peut réduire son utilisation d’articles jetables, réutiliser les produits et trier correctement ses déchets. Les gouvernements doivent investir dans l’assainissement de base, assurer le traitement des eaux usées et créer des lois plus strictes pour les industries qui produisent des déchets. Les entreprises, quant à elles, doivent utiliser des emballages recyclables ou réutilisables et assumer la responsabilité de leurs produits. Prévenir la pollution est toujours préférable à essayer de la nettoyer plus tard.

Enfin, on parle beaucoup du risque de propagation de cette pollution et de la dégradation complète des océans, alors qu’ils recouvrent environ 71 % de la surface terrestre. L’affirmation selon laquelle les océans pourraient à terme être totalement dégradés est-elle seulement envisageable compte tenu de la vitesse à laquelle la pollution s’est propagée ?

VICTOR BASÍLIO – De nombreux experts affirment que même si l’humanité disparaît, la planète continuera d’exister. Je n’apprécie pas cet argument, car il semble justifier nos erreurs. Mais le fait est que l’océan est déjà menacé, et cela nous affecte, nous les humains.

La pêche prédatrice en est un parfait exemple : des filets gigantesques entraînent tout sur leur passage, détruisant des écosystèmes entiers. Cela entraîne notamment l’approche des requins des côtes en quête de nourriture, ce qui multiplie les attaques. Ce n’est pas parce qu’ils veulent attaquer les humains, mais à cause du manque de nourriture.

D’autres facteurs aggravent encore la situation : la pollution, la hausse des températures, le blanchissement des coraux et la destruction des mangroves, véritables pépinières d’espèces marines. Conséquence : le système naturel s’effondre. Le Brésil dispose encore de ressources abondantes, mais une réduction drastique par rapport à il y a quelques décennies est déjà perceptible. Il en va de même pour l’eau : elle ne s’épuisera pas, mais son utilisation et la pollution engendrent déjà une crise de disponibilité. Le problème n’est pas le manque de ressources, mais la façon dont nous les utilisons et les gaspillons.

Comprendre cela est crucial, mais aussi inquiétant. Plus nous en apprenons, plus nous constatons l’ampleur de l’impact humain et comment le manque de volonté politique et économique entrave la recherche de solutions.

RAFAELA MOJON – Dire que les océans pourraient être complètement détruits est une exagération, mais la pollution en affecte déjà une grande partie. Si nous ne changeons rien, nous risquons de perdre de nombreux écosystèmes marins, ce qui nuirait aux poissons, aux coraux et aux oiseaux, et impacterait la pêche et l’approvisionnement alimentaire. La bonne nouvelle, c’est qu’en agissant rapidement, comme en réduisant l’utilisation de plastique, en améliorant l’assainissement et en protégeant les zones marines, nous pouvons encore inverser une grande partie des dégâts et préserver la vie océanique.