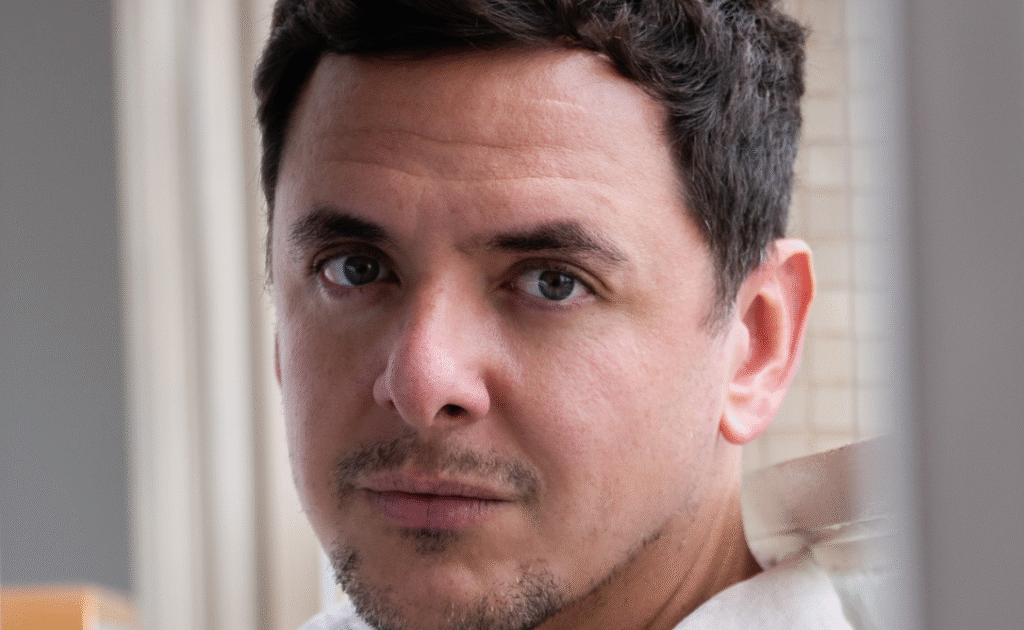

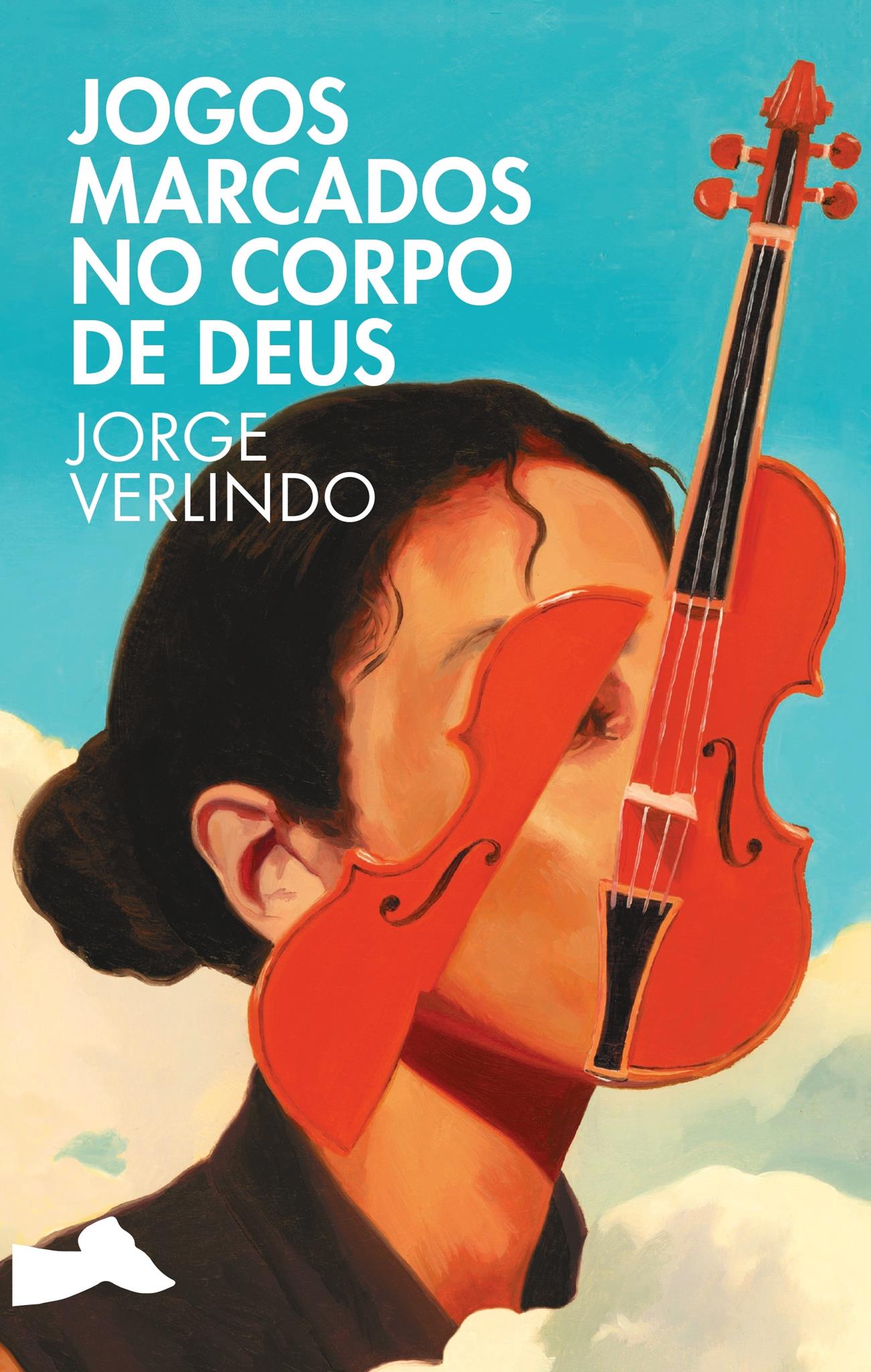

Explorant les strates invisibles qui façonnent l’existence humaine, l’écrivain Jorge Luiz Franco Verlindo fait ses débuts en littérature avec le roman « Jeux marqués sur le corps de Dieu », un récit dense et poétique qui plonge au cœur des rouages émotionnels du quotidien. Situé dans la région du Tapajós central, le livre entrelace les histoires de quatre personnages marqués par des crises existentielles et des traumatismes intergénérationnels, amenant le lecteur à réfléchir au racisme, aux violences et aux mécanismes silencieux qui alimentent la souffrance humaine. Alliant son expérience de musicien à son intérêt pour la psychologie du traumatisme, Verlindo construit une œuvre à la structure novatrice et au rythme quasi musical, où chaque voix révèle un fragment de l’âme collective.

Le titre du livre est provocateur et presque métaphysique : « Des jeux marqués sur le corps de Dieu ». Quel genre de marque vouliez-vous révéler par cette métaphore ? Est-ce une accusation, un miroir ou une consolation ?

Lorsque j’ai commencé à chercher un titre, le texte était déjà bien avancé. Je cherchais quelque chose qui permette au lecteur d’entrevoir l’œuvre avant même de commencer sa lecture. C’est ainsi que ce titre est né, principalement à cause des interrogations de Maria, qui lutte pour faire face aux contradictions de la réalité et subit des souffrances absurdes. C’est un titre provocateur, à la fois parce qu’il plante le décor et parce qu’il invite le lecteur à la réflexion.

Son récit révèle comment de petites décisions humaines peuvent être liées à des forces plus vastes – sociales, psychologiques, voire spirituelles. Croyez-vous que nous possédions réellement le libre arbitre, ou apprenons-nous simplement à jouer le jeu ?

C’est une excellente question. Je crois que le libre arbitre et la subordination sont des concepts que nous avons créés il y a longtemps, avec une mentalité d’une autre époque, pour tenter d’expliquer notre condition. La condition elle-même est imperméable aux noms ; elle existe, elle oscille, tantôt elle nous libère, tantôt elle nous accable. Et, parce que nous avons cette difficulté atavique à maîtriser ce qui arrive, même si nous parvenons à le nommer, nous restons en proie à la souffrance. C’est là qu’intervient ce récit : il n’a pas l’obligation de donner une réponse, mais d’explorer, d’ouvrir un espace où le lecteur peut expérimenter, être témoin. Le sens a cette particularité d’être bien plus quelque chose d’attribué que quelque chose de découvert. Il me semble que ce jeu de découverte de ses propres significations à travers les forces inhérentes au récit est l’une des portes d’entrée de ce livre.

Maria rompt le cycle et redéfinit son rôle dans ce « jeu ». Que représente ce geste pour vous, en tant qu’auteure et en tant qu’observatrice de la vie réelle de tant de femmes confrontées à des histoires similaires ?

Pour moi, rompre les cycles est une vocation humaine, indépendamment du genre. En psychanalyse, on constate que le refus de rompre un cycle engendre une compulsion à le répéter. Ou, comme le disait Jung, « ce à quoi on résiste persiste ». À mon sens, rompre les cycles est une réaffirmation du lien de l’individu avec sa propre vie, un pas de plus vers la réalisation de soi, pour reprendre les termes de Nietzsche.

Le narrateur du roman n’est pas omniscient, mais quelqu’un qui doute, hésite, ressent. Pourquoi était-il important pour vous de donner un visage humain même à la voix qui anime le récit ?

Voilà une question qui me taraude depuis un certain temps. Bien que j’adore les livres où le narrateur est une « voix désincarnée », j’ai toujours eu envie d’imaginer ce que ce serait d’inviter le lecteur à déambuler dans le récit, de lui donner l’occasion de percevoir le monde comme une histoire et inversement. Et éloigner le narrateur de la figure omnisciente est une façon d’y parvenir. Alain de Botton y revient dans une interview, affirmant que ce format du narrateur désincarné est une ressource bien établie du XIXe siècle, mais qu’il n’en a pas toujours été ainsi. Si l’on regarde Don Quichotte, on constate que Cervantès utilise divers procédés pour le subvertir. J’y vois une richesse, et non une règle absolue.

Vous avez également une formation artistique en musique, et le communiqué de presse évoque la musicalité de votre écriture. Comment traduisez-vous le son en mots ? Y a-t-il une dimension émotionnelle sous-jacente à votre prose ?

Bonne question. Quand on approfondit une discipline, on commence à percevoir des similitudes avec d’autres. Par exemple, la prise de parole en public possède un rythme, une mélodie et des notes. On peut donner une conférence en la mineur ou en sol majeur, par exemple. Et ce phénomène se retrouve entre les disciplines : lorsqu’on dit qu’un passage musical est plus « ensoleillé », on emprunte à la musique des éléments descriptifs du monde visuel. Pour moi, tout a commencé comme une expérience, au début de l’écriture du livre, alors que je cherchais à donner forme aux personnages. Il m’a semblé possible de les concevoir comme des instruments, avec des timbres, jouant des mélodies sur des rythmes spécifiques. Ayant déjà composé quelques albums, j’ai tenté l’expérience et ça a fonctionné.

Le livre explore des thèmes tels que le traumatisme, les abus et le racisme – des sujets profondément douloureux. Comment s’est déroulé le processus d’écriture sur des blessures collectives sans les réduire à une simple tragédie ?

Vous avez ici soulevé un point très important qui s’est réellement produit. Les premières étapes de l’écriture ont basculé dans un catastrophisme et un drame qui auraient rendu l’œuvre indigeste ou auraient engendré du ressentiment. J’ai dû m’arrêter un moment pour y réfléchir, car ce n’était pas mon intention. Une hypothèse est que notre système, dès le départ, nous incite au ressentiment : pour ce que nous n’avons pas eu, pour ce que nous ne sommes pas. C’est encore plus vrai aujourd’hui, les médias nous dictant ce que nous devrions être, qui y est parvenu, etc. Mais si l’on s’interroge intérieurement, on constate que c’est le mouvement inverse qui nous reconnecte. La blessure ne nous brise pas ; elle nous donne l’opportunité de nous surpasser, de nous connaître. Nous entretenons un fantasme d’intégrité, exploité et source de prospérité pour certains groupes. Considérer les cicatrices comme des marques de souffrance (et non comme la preuve d’un dépassement) est un manque de respect envers le temps que nous passons ici-bas. C’est ainsi qu’est née cette réorientation du récit, qui m’a semblé naturelle. Je ne pense pas que j’aurais trouvé la paix si j’avais suivi l’autre chemin.

Votre travail s’appuie largement sur la psychologie du traumatisme, l’EMDR et la thérapie des systèmes familiaux internes. Dans quelle mesure l’écriture constitue-t-elle pour vous une forme de thérapie, à la fois personnelle et sociale ?

Excellente question. Dire que c’est une thérapie, c’est réduire la littérature et la thérapie à une seule phrase. Bien sûr, ce n’est pas ce que vous demandiez, et votre question est essentielle pour réfléchir à l’œuvre et à l’art. J’ai cherché des lectures sur le traumatisme car je ressentais un besoin de vraisemblance dans l’œuvre : dans la physique de la souffrance sur nos cœurs et nos esprits. C’était une investigation. Et je pense que le mot « investigation » établit le pont entre l’art et les sciences de l’esprit. On investigue pour créer une œuvre ; on investigue pour se comprendre soi-même. Si nous partons de ce principe, je dirais que l’art et la thérapie sont d’excellentes occasions d’investigation, d’ouverture sur soi et d’exploration du territoire de la vie.

Si « Games Marked on the Body of God » est une invitation à l’introspection, que souhaiteriez-vous que le lecteur ressente en tournant la dernière page : malaise, soulagement, espoir, ou simplement le silence ?

Lorsque j’ai commencé à écrire ce livre, j’ai admis avoir encore beaucoup de questions à son sujet. J’ai ensuite fait des pauses pour mieux comprendre où mon travail me menait, et pour y parvenir, j’ai dû mettre de côté ces questions. Remarquez que je parlais d’investigation il y a quelques instants, et maintenant j’évoque son abandon. C’est exact. Ces deux démarches se complètent. J’ai alors décidé d’honorer l’investigation initiale, sur la souffrance et le sens de la vie, et de laisser au lecteur le soin d’en tirer ses conclusions, sa propre perception. Et nous sommes dans cette phase. Parmi les réactions que je reçois, il y a la réconciliation avec soi-même, un vide porteur d’espoir (car il existe) face à sa propre existence, et la compassion pour autrui. Je n’avais rien de précis en tête, mais c’est une grande satisfaction pour moi d’avoir créé un texte qui ouvre la voie à la compassion.

Suivez Jorge Luiz Franco Verlindo sur Instagram