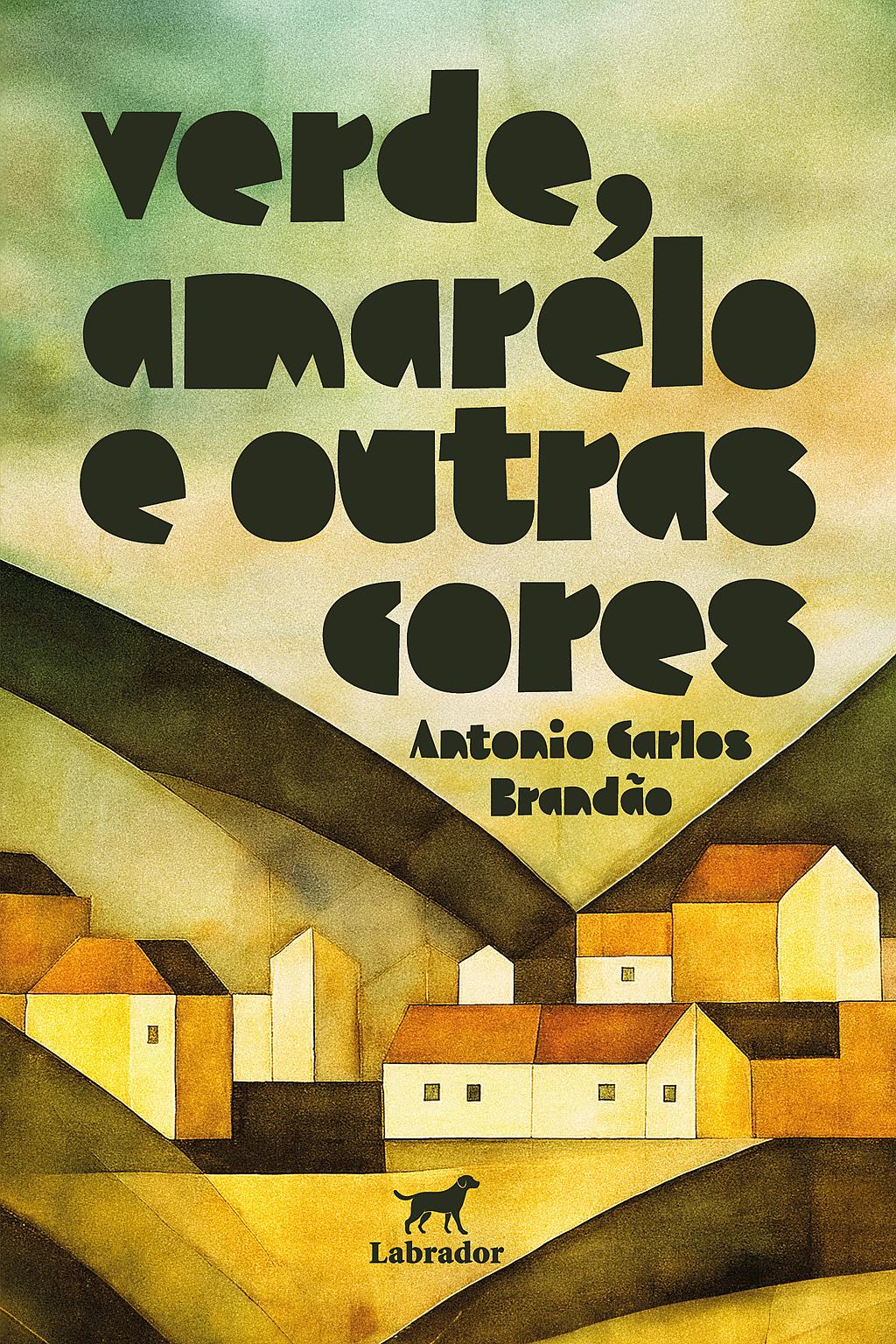

En vert, jaune et autres couleurs, Antonio Carlos Brandão sauve les souvenirs de Nova Ilusão, une ville utopique qui a tenté de vivre les idéaux d’égalité, de liberté et de fraternité de la Révolution française à l’intérieur du Brésil. À travers les réflexions du personnage de Frei Barbudo, dernier survivant du village, l’œuvre s’intéresse aux impacts du colonialisme et à la recherche d’un monde plus juste et plus pacifique. Influencé par le réalisme magique et une approche philosophique profonde, le livre explore les dilemmes humains intemporels, unissant la philosophie, la science et la religion dans un récit stimulant.

New Illusion était un rêve qui a existé pendant un certain temps, mais qui a finalement succombé à des forces extérieures. Croyez-vous qu’une utopie comme celle-ci pourrait réellement perdurer dans le monde d’aujourd’hui ? Que faudrait-il pour qu’elle survive ?

Non. Je crois que pour qu’une utopie avec ce format puisse exister, il faudrait des changements très profonds dans les sociétés. Commençons par les concepts religieux, politiques et sociaux. Je crois que les plus difficiles sont les questions religieuses. Ces personnes sont tellement impliquées dans la société qu’il serait impossible de le faire dans n’importe quelle religion abrahamique, comme le judaïsme, le christianisme ou l’islam, et même dans d’autres.

Frei Barbudo est le dernier survivant d’un village qui a essayé de vivre de manière juste et égalitaire. Quelle a été l’inspiration pour la création de ce personnage et comment reflète-t-il les idées centrales du livre ?

Vos questions sont redoutables. Le frère barbu a existé. C’était un frère, donc non ordonné, et il avait une grande barbe noire. Il avait fait vœu de chasteté et de pauvreté. Ma grand-mère italienne avait l’habitude de donner des surnoms à tout le monde, et elle a commencé à l’appeler Barbu. J’ai appris qu’il avait choisi le nom d’Archange. Il était originaire de la Basilique Mineure d’Aparecida, ici à Rio Preto, et était responsable de la conservation de l’église. C’est aussi lui qui a fait les hosties. Avant d’être consacrées, on pouvait les manger, et mon frère et moi, âgés de 8 et 4 ans, allions à l’église avec ma grand-mère, car nous habitions à proximité, et mon frère demandait au frère des « pommes de terre », qui étaient les hosties. C’est pour ça qu’on l’aimait tant, alors j’ai pensé à lui rendre hommage. Et ton chien « filé » était un chien à moi pour lequel j’avais beaucoup d’affection.

Le livre combine philosophie, science et religion dans un récit qui remet en question les concepts fondamentaux de la société. Quel a été le processus de recherche pour équilibrer des thèmes aussi complexes au sein de l’intrigue ?

Oui, il s’agissait de quatre années de recherche sur la religion, la philosophie, les peuples autochtones et africains. Le grand défi était de rassembler tout cela sous la forme d’un roman et non pas sous la forme de recherches sur des textes déjà étudiés. Cette recherche a impliqué la lecture de classiques de la philosophie, ainsi que de mémoires universitaires. En ce qui concerne l’Histoire, j’ai cherché, en plus des livres classiques, des historiens de la romance comme Barbara Tuchman , Arnold Toynbee et plusieurs autres qui sont appelés philosophes de l’histoire. La solution à tout ce que j’ai recherché, après de nombreux essais, était le réalisme magique et un lieu clos pour développer le drame, dans ce cas, la Nouvelle Illusion. L’idée de mettre Bambolino , qui était intemporel, était d’expliquer quelque chose sur la religion, l’histoire et la science, mais avec une plus grande attention portée aux relations humaines complexes.

Le réalisme fantastique est une ressource puissante pour explorer les questions sociales et philosophiques. Comment cette approche a-t-elle contribué à créer l’atmosphère de Vert, Jaune et Autres Couleurs ?

Dans ce style, j’ai réussi à mélanger les deux mondes dans lesquels nous vivons. Un monde tangible, vérifiable, et un autre imaginable, où l’on pense à l’avenir, à l’âme, au paradis ou à l’enfer et où les religions nous emmènent et survivent. Il semble qu’à l’époque du Paléolithique supérieur, des traces de rituels funéraires aient été retrouvées. À partir de ce moment-là, l’homme a commencé à penser à l’au-delà. Les dieux sont apparus et les Grecs ont essayé de les définir avec les concepts d’âme et d’esprit. Je crois que, dans la vie de tous les jours, ces deux mondes sont indissociables : penser à l’avenir, à l’amour, à la famille et toujours à la mort, ce qui me semble fondamental pour l’être humain. Et l’autre « côté de la vie » est ce qui maintient les religions, toutes. Les promesses de l’autre côté et le pardon d’un Dieu que les intermédiaires croient représenter. De cette façon, je rapporte des phénomènes qui ne seraient pas possibles avec un autre style.

L’arrivée du cirque représente un tournant dans l’histoire de Nova Ilusão. Que symbolise cet événement dans le récit et quel type de réflexions espérez-vous susciter chez le lecteur ?

L’arrivée du cirque ambulant met fin à l’isolement. Puis le Brésil officiel commence à apparaître . Le Real Brésil et le Brésil officiel ont été évoqués dans une conférence d’Ariano Suassuna, mais il affirme que c’est Machado de Assis qui a utilisé le premier ce terme. Et maintenant, ces termes commencent à être à nouveau utilisés, je crois, dans la plupart des pays. Sans isolement des cultures étrangères, des théories religieuses et philosophiques, il est plus facile de maintenir l’utopie. Ce concept peut être observé chez Voltaire, lorsque dans Candide il fait des remarques ironiques sur les conquérants européens.

La cité utopique a accueilli des figures d’horizons et de trajectoires différents. Comment chacun des personnages – Feliciano Firmino, Tião Ekundayo , Maria do Rosário et Frei Barbudo – contribue-t-il à la vision du monde que propose le livre ?

L’idée est de montrer que différentes races et conditions sociales peuvent très bien vivre ensemble et que, quel que soit le sexe ou la condition sociale, nous pouvons trouver des individus dotés d’une grande sagesse. À ce stade, je définis dans le livre que l’intelligence est la capacité de changer la nature, comme extraire des minéraux et construire divers artefacts ou même abattre un arbre et fabriquer une belle porte. Ou le pire ; inventer la bombe atomique . Et la sagesse consiste à savoir si c’est bien ou non.

L’ouvrage contient des références à de grands penseurs tels que Spinoza, Pythagore, Voltaire et Socrate. Comment ces philosophes interagissent-ils avec la réalité de Nova Ilusão et avec les problématiques contemporaines ?

Seul Spinoza peut dialoguer avec les concepts de la vie dans la Nouvelle Illusion. Les autres sont cités pour montrer que, pour notre peuple du Real Brésil et avec la nature humaine que nous avons, les divagations philosophiques importent peu. Peut-être que Voltaire peut le faire aussi, car il était ironique à propos des conquérants. En ce qui concerne la question contemporaine, la perception demeure que rien n’a changé depuis les grands penseurs grecs.

Le livre questionne la manière dont la société traite des concepts tels que le pouvoir, le progrès et le développement. Selon vous, que pouvons-nous apprendre de Nova Ilusão sur ces sujets ?

L’idée est que nous devrions arrêter d’inventer ce que j’appelle de la science bidon, comme l’IA, ou de dépenser des fortunes pour aller chercher des roches sur la Lune. Chaque fois que l’homme invente quelque chose sur les voyages stellaires, l’idée vient à l’esprit : découvrons comment l’univers s’est formé. Pour quoi? Nous devons d’abord prendre soin de notre maison. Cependant, moi qui ai fait des recherches, j’ai toujours trouvé cette réponse : nous ne pouvons pas arrêter la science. Je suis d’accord, mais quelle science ?

Le lien avec la nature est un aspect central de la philosophie du livre. Croyez-vous que le rétablissement de cette relation pourrait être la clé pour résoudre certains des dilemmes modernes d’aujourd’hui ?

Il existe sans aucun doute une légende Xerente qui dit : « Le dieu du Soleil, « Waptokwá », qu’ils appellent « Waptokwa Zawre » (notre grand père) est le père de tous les peuples autochtones. Au début, alors que Bdâ et Wairê (Sol e Lua) observaient ensemble la création, Bdâ , prenant une petite tige de buriti, la jeta dans l’eau. La tige de buriti s’est immergée et est immédiatement revenue à la surface. Bda dit alors : « Nos enfants mourront et reviendront bientôt à la vie. » Wairé n’était pas d’accord, car de cette façon, ils se multiplieraient trop sur Terre, il n’y aurait pas assez de chasse pour tout le monde et ils se mangeraient les uns les autres. Puis, ramassant une pierre, il la jeta dans l’eau. La pierre a coulé et n’est jamais revenue à la surface. Les Xerentes disent que si ce n’était pas ainsi, aujourd’hui ils ne pleureraient pas la mort de leurs êtres chers passés. Pour eux, Xerentes, « tout a vie ». L’homme, les animaux, les pierres, les arbres, l’eau et toute la nature communiquent entre eux. Je l’ai mis dans mon livre : vivons avec la nature et ne la détruisons pas.

Malgré la fin de Nova Ilusão, son souvenir résonne encore dans le livre et dans la voix de Frei Barbudo. Dans le monde réel, quels sont les signes qui montrent qu’il y a encore de la place pour construire de nouvelles utopies ?

Le grand espoir, ce sont les jeunes. Ma génération a fait des erreurs. Cependant, nous devons leur apprendre ce qu’est la sagesse et la différence entre l’intelligence et l’enthousiasme pour la technologie ou le désir d’aller sur une autre planète. Une parabole populaire, dont j’ignore l’origine, raconte une histoire. « Un groupe d’indigènes a vu sa région incendiée. Alors, quand ils partaient à la chasse, ils ne trouvaient que des animaux rôtis, mais ils les mangeaient quand même et s’amusaient. Alors, de temps en temps, ils mettaient le feu à la forêt et allaient ensuite récupérer les animaux déjà rôtis. Jusqu’à ce qu’une personne plus intelligente prenne du bois, mette un animal à rôtir et explique. — Vous voyez, il n’est pas nécessaire de mettre le feu à la forêt. — À quoi le chef répondit : mais que vais-je faire de ceux qui mettent le feu, de ceux qui éteignent le feu, de ceux qui vont chercher les animaux et de ceux qui plantent les arbres ? Alors que ferions-nous de tant de gens qui vivent d’une intelligence qui n’est pas de la sagesse ?

Suivez Antonio Carlos Brandão sur Instagram